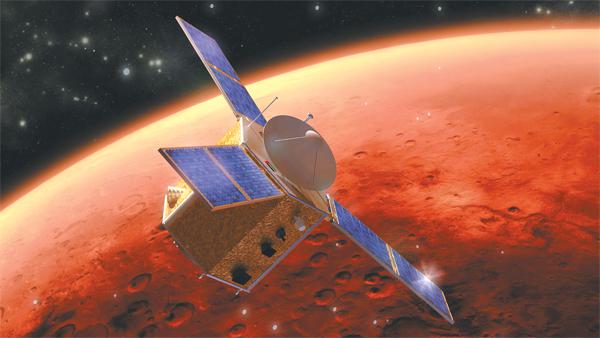

阿联酋在研的“希望号”火星探测器模拟图

近日,阿联酋官方在迪拜正式公布了阿拉伯国家的第一个火星任务蓝图和科学目标,这个名为“希望”的项目,将对火星大气进行探测,建立人类第一个火星大气的综合模型。此消息一出,立刻引起了国际社会的普遍关注。那么,盛产石油的阿联酋为什么要发展航天?其未来准备开展的火星探测活动前景如何?延伸到中东地区部分国家,这些国家的航天发展水平又如何?

“探火热”阿联酋不甘人后

阿联酋近日宣布的“希望”号探测器项目,堪称阿拉伯文明的一个里程碑。它旨在成为新一代阿拉伯科学家和工程师的催化剂,推动航天科学和航天项目的不断发展。

按照计划,“希望”号探测器将在2020年7月发射,经过200天的漫长旅程到达火星。

“希望”号火星探测器净重1500公斤、宽2.37米、高2.9米,底部装有6个120牛的发动机用于轨道控制,侧面有8个5牛的发动机用于姿态控制,顶部展开的3个太阳翼可在火星轨道提供600瓦的功率,其探测器的顶部还有一个直径为1.5米的高增益天线。

“希望”号火星探测器的总承包商为科罗拉多大学的大气和天空物理实验室,由于美国“美文火星探测器科学团队”成员也主要来自该实验室,因此从这个角度来看,阿联酋的“希望号”火星探测器可以看作是美国和阿联酋的双赢项目。

“希望”号火星探测器将观测火星高层大气的逃逸,火星大气的运动和结构,火星大气温度模型,并寻找火星上的冰和水汽。它的目标是首次建立真正全面的火星大气层模型,帮助人类揭开火星的一系列未解之谜。

“航天梦”早已有之 阿联酋是这个世界上最富裕的国家之一,作为历史上中东地区的经贸中心,阿联酋的眼界并非只有脚下的石油。

近年来,阿联酋正在朝着产业多样化发展,并且开始进军高科技产业。过去几年里,阿联酋仅在卫星和通信领域的投资就超过了54亿美元。

阿联酋从韩国订购了DubaiSat-1和DubaiSat-2等遥感卫星,并由阿联酋先进科学和技术学院负责这些卫星的管理。

该院通过运作这2颗卫星,为阿联酋的城乡规划、交通、测绘提供了地理信息支持,并向周边国家销售卫星照片。此外,该院还积极学习卫星的设计制造。DubaiSat-2卫星项目中参与的阿联酋工程师达16人,为今后阿联酋自主设计制造卫星打下了基础。

2013年,阿联酋政府花费9.1亿美元从法国订购了2颗鹰眼高分辨率侦察卫星,并在法国的协助下建立地面控制站并培训20名阿联酋工程师。

中东国家缘何进军航天 阿联酋的航天活动虽然日益增多,但仍然缺乏独立发展航天项目的科技水平和工业基础。

为了推动航天工业的发展,2014年阿联酋国家航天局正式成立,目前主要研究地球轨道上的卫星。

预定2020年发射的“希望”号探测器是阿联酋建国50周年的献礼工程,更是阿拉伯文明的一个里程碑。虽然该探测器的设计制造工作都交给了美国各大学机构,但目前阿联酋已经有75名工程师和科学家参与到这个项目中,未来还会增加到150人以上。

阿联酋航天的发展在中东并非一枝独秀,沙特阿齐兹国王科技城空间研究院同样表现出色。

该空间研究院研制了SaudiSat1a、1b、1c,SaudiSat2、3、4等科学试验卫星,此外还在SaudiSat1的基础上研制了重量仅12公斤的SaudiComsat1-7号小型通信卫星,虽然它们都不大,却是沙特在追求自主航天道路上的重要一大步。财大气粗的沙特早在上世纪80年代就购买了5颗ArabSat1系列通信卫星,近些年来又先后采购了ArabSat5、6系列多颗通信卫星。

以色列早在1988年就用自己的彗星运载火箭,将自主研制的地平线1号卫星送入太空,成为中东最早具备太空发射能力的国家。

以色列的航天以各种卫星而著名:地平线系列侦察卫星以约300多公斤的质量,实现了优于0.5米的分辨率;此外,以色列还研制并向印度出口了1米分辨率的合成孔径雷达卫星;它们甚至独立研制了Amos通信卫星,并已经发射了5颗卫星满足以色列和周边国家的需求。

此外,伊朗和土耳其虽然人口众多,但也开始积极投身航天事业。人类进入太空时代以来,资源丰富的太空已经成为各国争相开发的对象。21世纪是太空时代,哪些国家率先在开发太空资源中占领制高点,哪些国家就将夺得优势。中东各国也深知太空对国家发展的重要意义,因此,近年来都加快了开发太空资源的步伐。

对于工业基础和科技实力薄弱的国家而言,借助航天科技发达的国家实现自身开发太空的梦想是最好的方法。而对于具备一定工业基础和科技实力的国家来说,保证航天领域的相关资源和资金的持续投入,稳步推进航天工业的发展,有助于自身在航天领域不断获得新成绩和突破。来源:《中国航天报飞天科普周刊》